Jakarta, TheStance – Insiden fatal di Siksorogo Lawu Ultra 2025 membuktikan pengelolaan risiko medis penyelenggaraan ajang lari tidaklah cukup dengan Surat Keterangan Sehat (SKS). Harus ada standardisasi penyelenggaraan ajang serupa.

Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Sigit Joko Purnomo dan Pujo Buntoro diberitakan meninggal dalam ajang lari pada Minggu pagi (7/12/2025) di lereng Gunung Lawu.

Dewan Pembina Siksogoro Lawu Ultra 2025, Tony Harmoko menyebut keduanya terkena serangan jantung di lokasi berbeda. Almarhum Pujo di Kilometer 8 sementara Sigit di Kilometer 12.

Warga asli Karanganyar tersebut langsung dilarikan ke RSUD Karanganyar. Pujo sendiri merupakan ASN di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Solo, sementara itu Sigit adalah ASN dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Tony memastikan bahwa keduanya telah menjalani tes kesehatan dan tidak menunjukkan gangguan atau masalah apapun sebelum race dimulai.

Namun epidemiolog dan pakar keamanan kesehatan global Griffith University Dicky Budiman berpendapat berbeda. DIa menilai ada lubang fatal dalam prosedur keamanan ajang olahraga di Indonesia yang bisa berujung insiden fatal seperti di Lawu.

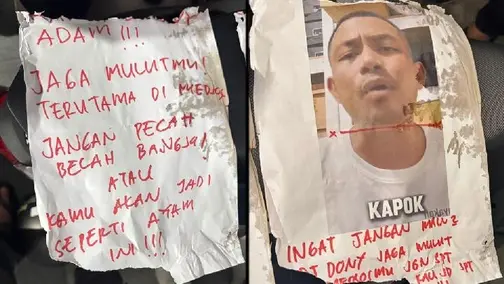

"Kejadian ini bukan sekadar kecelakaan yang tak terhindarkan. Ini adalah cerminan bahwa standar keselamatan di banyak event lari massal masih sangat longgar, dan di kasus ini, pendekatan keselamatan yang ketat berbasis sains telah diabaikan," tegas Dicky kepada TheStance, Rabu (10/12/2025).

Jangan Hanya Andalkan SKS

Dicky mengatakan para penyelenggara event lari seringkali hanya menetapkan Surat Keterangan Sehat (SKS) sebagai syarat dan screening bagi peserta lomba lari kelas berat seperti ultra marathon.

Dicky mengatakan para penyelenggara event lari seringkali hanya menetapkan Surat Keterangan Sehat (SKS) sebagai syarat dan screening bagi peserta lomba lari kelas berat seperti ultra marathon.

Secara ilmiah, tegas dia, SKS sebagai syarat administrasi untuk lomba ultra adalah celah keselamatan sangat serius. "Terutama', bagi peserta di atas 40 tahun atau dengan faktor risiko kardiovaskuler, SKS tidak memiliki nilai screening fungsional," ujarnya.

Ia menyindir praktik saat ini, di mana SKS hanya berbasis pemeriksaan singkat dan bukan screening berjenjang.

Untuk itu, dia mendesak agar wajib diberlakukan pemeriksaan risiko tinggi, termasuk elektrokardiogram (EKG), gula darah, dan kolesterol bagi pelari berisiko, atau bahkan treadmill test untuk peserta berisiko sedang hingga tinggi, sebagai prasyarat wajib.

Kasi Humas Polres Karanganyar Iptu Mulyadi menyebut pihaknya menerima laporan pada pukul 10.44 WIB bahwa Sigit ditemukan pingsan di Bukit Mitis, sementara itu Puji juga tak sadarkan diri di Bukit Cemoro Wayang.

Saat itu kondisi dalam cuaca hujan lebat, para saksi langsung menghubungi petugas Palang Merah Indonesia (PMI) dan Marshal (penanggung jawab rute).

“PMI dan Marsal memberikan pertolongan namun korban sudah tidak dapat ditolong dan meninggal dunia. Dan kemudian saksi meminta pertolongan kepada petugas relawan untuk ke lokasi melakukan evakuasi,” ujarnya.

Dicky secara tegas menyalahkan manajemen lapangan atas meninggalnya peserta yang sudah menunjukkan tanda-tanda bahaya, karena gagal menjalankan mitigasi risiko tingkat berat.

"Informasi adanya kram, kelelahan nyata, dan kolaps berulang namun tetap dipaksa atau diizinkan melanjutkan lari ini adalah tanda klasik kondisi medis yang sudah memasuki zona bahaya," kecamnya.

Harus Dikelola Sebagai Kedaruratan Terencana

Soal bahaya lari ini diulas secara ilmiah oleh profesor bidang kedokteran Donald A. Redelmeier dan dokter bidang kedokteran darurat J. Ari Greenwald, dalam riset berjudul “Competing Risks of Mortality with Marathons: Retrospective Analysis”.

Soal bahaya lari ini diulas secara ilmiah oleh profesor bidang kedokteran Donald A. Redelmeier dan dokter bidang kedokteran darurat J. Ari Greenwald, dalam riset berjudul “Competing Risks of Mortality with Marathons: Retrospective Analysis”.

Di situ disebutkan bahwa tingat risiko kematian gagal jantung cukup tinggi dalam ajang lari marathon, jika mengacu pada studi selama 30 tahun terhadap 26 ajang marathon.

Penelitian ini mengumpulkan data dari 2.250 hari pengamatan, terdiri dari 750 hari pelaksanaan marathon dan 1.500 hari sebagai hari pembanding.

Secara keseluruhan, lebih dari 3,29 juta peserta tercatat mengikuti ajang-ajang tersebut, masing-masing menempuh jarak 42 kilometer. Selama periode tiga dekade itu, peneliti menemukan 26 kasus kematian jantung mendadak.

Mayoritas marathon berlangsung tanpa insiden fatal: 15 acara tak mencatat kematian sama sekali, sedangkan 6 marathon mencatat satu kasus kematian.

Marathon yang mencatat lebih dari satu kasus justru dilaksanakan oleh penyelenggara ajang besar seperti Boston, New York, Chicago, Honolulu, dan Washington.

Penelitian ini juga mencatat bahwa satu marathon mengalami lebih dari satu kematian dalam tahun yang sama, yaitu Marathon New York pada 1994, yang mencatat dua kasus kematian.

Menariknya, tidak ditemukan tren peningkatan atau penurunan signifikan dalam jumlah kematian jantung dari tahun ke tahun.

Temuan ini membantu memberikan pemahaman lebih jelas mengenai risiko medis dalam event lari massal dan menjadi bahan evaluasi penting bagi penyelenggara untuk meningkatkan standar keselamatan di masa mendatang.

Baca Juga: Lari, dari Insting Purba ke Gaya Hidup Modern

Dicky menekankan bahwa event ultra-marathon harus dikelola layaknya operasi kedaruratan terencana karena sifatnya yang berisiko tinggi.

Dia menuntut Prosedur Pull Out Wajib yang tegas dan tidak bisa ditawar, memastikan peserta yang menunjukkan gejala kritis harus segera dikeluarkan dari kompetisi.

Selain itu, standar minimal yang mutlak harus dipenuhi penyelenggara sering kali diabaikan, mulai dari ketersediaan AED (alat kejut jantung) wajib setiap 1-2 km dari rute.

Lalu, ambulans yang tersedia harus bisa mendukung penanganan kardiovasular tingkat lanjut (advanced cardiovascular life support/ACLS), bukan sekadar kendaraan angkut.

Selain itu, tim medis harus dilengkapi dokter olahraga dan dokter gawat darurat yang bersifat mobile di sepanjang medan jauh dan berat.

"Panitia harus menyadari bahwa menjalankan event ultra bukan hanya urusan logistik rute, tapi urusan nyawa. Jika standar medis yang saya sebutkan tidak terpenuhi, maka secara profesional, event tersebut tidak layak diselenggarakan karena menempatkan peserta dalam bahaya yang tidak perlu," tutupnya. (par)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp & Telegram The Stance