Oleh David Ardhian, alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi peneliti di kini aktif mengelola lembaga Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) sebagai Ketua Dewan Pakar.

Seorang anak SD duduk ceria menunggu kotak makan bergizi gratis dari pemerintah. Namun beberapa jam kemudian, ia terkulai lemas di puskesmas dengan perut meringis kesakitan. Nahas, kotak makanan yang katanya sehat dan bergizi justru membuat tubuhnya keracunan.

Tragedi semacam ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan cermin dari paradigma using. Negara masih melihat anak sebagai obyek yang perutnya harus diisi, bukan sebagai subyek yang berhak atas pengalaman pangan yang sehat, bermartabat, dan penuh makna.

Pertanyaan penting muncul: apakah yang kita butuhkan adalah “makan di sekolah” atau “pangan sekolah”? Sekilas sama, namun sesungguhnya membawa filosofi yang berbeda.

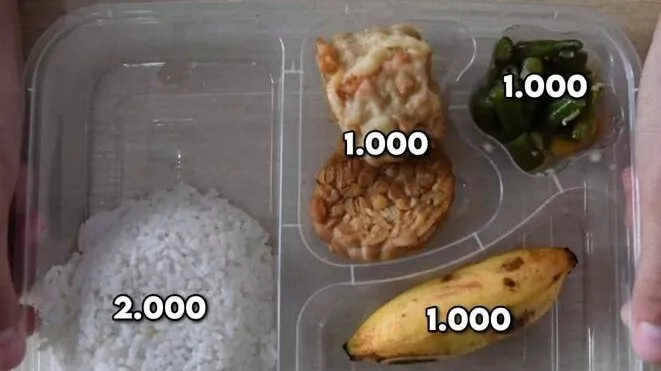

Makan di sekolah, seperti model MBG (Makan Bergizi Gratis), adalah warisan logika lama. Negara atau penyedia tertentu membagikan makanan, sekadar memastikan anak tidak lapar saat belajar. Logikanya karitatif dan kontrol, hanya cocok untuk masa krisis dan bantuan kemanusiaan seperti di kamp pengungsi.

Pangan sekolah, sebaliknya adalah lompatan paradigma. Ia membangun ekosistem pangan sehat di sekolah. Mulai dari edukasi gizi, kebun sekolah, dapur sekolah, keterlibatan UMKM lokal, hingga hubungan langsung dengan petani produsen pangan. Di sini, sekolah menjadi katalisator transformasi sistem pangan, bukan gudang distribusi kotak makanan.

Dianggap Kuno

Mengapa model makan di sekolah dianggap kuno ?. Karena lahir dalam situasi krisis.

Pada abad ke-19 di Eropa, program makan sekolah hadir sebagai penopang kelas pekerja miskin yang tak mampu memberi makan anak-anaknya. Di Amerika, pada masa Depresi Besar, makan sekolah dipakai sebagai jalan keluar mengatasi surplus pertanian dan mencegah kelaparan. Semua berangkat dari logika darurat: “isi perut anak agar bisa bertahan hidup dan belajar.”

Tetapi dunia berubah. Tantangan gizi anak kini jauh lebih kompleks. Indonesia, misalnya, menghadapi triple burden of malnutrition : stunting karena kekurangan gizi, obesitas akibat pangan ultra-proses murah, dan anemia karena kekurangan zat gizi mikro. Masalah ini bukan sekadar soal perut kosong, tetapi soal pola makan, keberagaman pangan, dan relasi kita dengan sistem pangan global.

Banyak negara menunjukkan bahwa pangan sekolah bukan sekadar distribusi makanan.

Brasil mewajibkan 30 persen bahan pangan sekolah dibeli dari petani lokal, sebuah strategi redistribusi sosial sekaligus penguatan kedaulatan pangan.

Ada juga India, yang memulai dengan mengatasi kelaparan massal, lalu berkembang menjadi dapur komunitas yang memberdayakan perempuan desa. Kemudian, Jepang menjadikan pangan sekolah sarana pendidikan rasa, budaya makan, dan kesadaran ekologis.

Semua negara ini bergerak secara evolusioner, penuh pertimbangan, dan tidak seragam dari awal. Mereka berangkat dari misi spesifik lalu memperluas cakupan.

MBG Gagal Menjawab Realitas Persoalan Hari ini

Perubahan paling mendasar ada pada cara negara melihat anak.

Pada masa lalu, anak dianggap tubuh lemah yang harus diberi makan agar tidak kelaparan. Namun sejak Konvensi Hak Anak PBB 1989, anak dipandang sebagai subyek penuh: memiliki hak didengar, berpartisipasi, dan dilibatkan dalam keputusan tentang hidupnya.

Sayangnya, MBG justru berjalan mundur. Alih-alih menghormati hak anak, MBG mereduksi mereka menjadi angka dalam tabel gizi. Tidak ada ruang bagi anak untuk memahami dari mana makanan berasal, apa makna pangan sehat, atau bagaimana ia berhubungan dengan lingkungan dan budaya lokal.

Di sinilah kritik Michel Foucault tentang biopolitik menemukan relevansinya. MBG adalah bentuk kontrol tubuh paling nyata: negara menentukan menu, porsi, dan standar. Anak-anak dipaksa patuh pada makanan yang diputuskan jauh dari sekolah mereka, diputuskan di ruang rapat birokrasi pusat. Mereka bukan dididik, melainkan didisiplinkan.

Akibatnya, program ini gagal menjawab realitas hari ini. Alih-alih menyelesaikan masalah gizi, MBG justru menyisakan persoalan baru: pangan ultra-proses, lemahnya standar keamanan, dan sentralisasi yang menyingkirkan partisipasi komunitas.

Penguatan Sistem Pangan Berbasis Sekolah

Kritik terhadap MBG bukan penolakan pada intervensi negara untuk perbaikan gizi, melainkan kita butuh cara yang tepat untuk penguatan sistem pangan berbasis sekolah. Cara yang sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman. Yang dibutuhkan adalah program pangan sekolah yang berakar pada komunitas, demokratis, dan transformatif:

- Sekolah menjadi pusat ekosistem pangan sehat.

- Anak-anak belajar memaknai makanan: gizi, lingkungan, budaya, dan identitas.

- Dapur dan kantin sekolah menjadi ruang inovasi menu sehat.

- UMKM lokal dan petani setempat menjadi mitra penyedia pangan ramah lingkungan.

Berhenti sejenak untuk merancang ulang MBG bukanlah kelemahan. Justru terus melanjutkan program yang keliru: kuno dalam desain, biopolitik dalam tata kelola, dan ahistoris dalam membaca tantangan, itulah kegagalan yang sesungguhnya.

Jika negara sungguh peduli pada masa depan anak-anak, ia harus berani beralih: dari “makan di sekolah” menuju “sistem pangan sekolah”, dari sekadar isi perut ke transformasi hidup.

Tidak sulit untuk pemerintah melakukan. Berhenti sejenak dan mendesain ulang MBG bukan hal yang memalukan. Yang memalukan adalah ketika pemerintah yang bersikeras menyelesaikan masalah gizi anak pada abad 21 dengan resep abad 20.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance