Oleh Harun Al-Rasyid Lubis. Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB), pernah menjadi Tim Teknis Revitalisasi Perkeretaapian Nasional, dan kini aktif sebagai Chairman Infrastructure Partnership & Knowledge Center (IPKC).

Agenda nasional baru di bawah Presiden Prabowo Subianto ditandai dorongan besar: penguatan pertahanan, industrialisasi, kedaulatan pangan, dan program sosial berskala nasional.

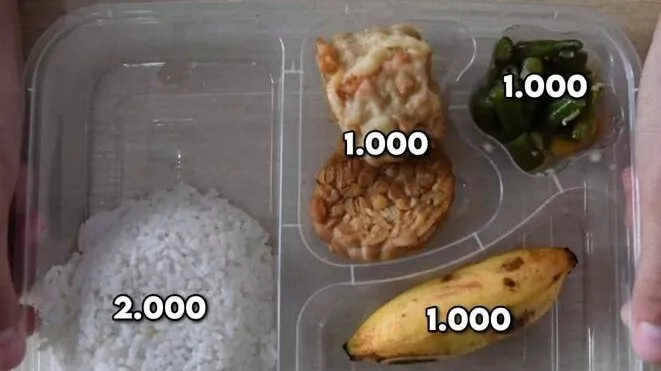

Salah satu yang paling menonjol adalah program MBG—makan bergizi gratis—yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan, kualitas belajar, dan daya saing generasi masa depan. Ambisinya jelas: negara kuat, rakyat sehat, dan ekonomi naik kelas.

Namun setiap kebijakan baru selalu membawa dilema lama: uangnya dari mana, dan siapa yang dikorbankan? Dalam praktik anggaran, prioritas baru hampir selalu menarik sumber daya dari program yang sudah berjalan.

Jika tidak diawasi, yang terjadi bukan transformasi, melainkan pergeseran—dari satu sektor ke sektor lain—yang bisa melemahkan fondasi pelayanan publik.

Realitasnya sederhana: pendapatan negara tumbuh perlahan, tetapi komitmen belanja membesar cepat begitu program diluncurkan.

Ini makin terasa ketika kebijakan berskala nasional hadir bersamaan—modernisasi pertahanan, MBG, infrastruktur, subsidi sosial, dan agenda industrialisasi—semuanya membutuhkan pembiayaan jangka panjang, bukan sekadar suntikan dana sesaat.

Ketegangan paling nyata terlihat pada relasi antara pertahanan dan pembangunan manusia. Memperkuat militer adalah kebutuhan negara berdaulat.

Tetapi jika belanja pertahanan meningkat tanpa ekspansi penerimaan negara, maka pendidikan, kesehatan, dan kualitas layanan publik berisiko tertekan. Padahal sektor-sektor inilah yang menentukan produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang.

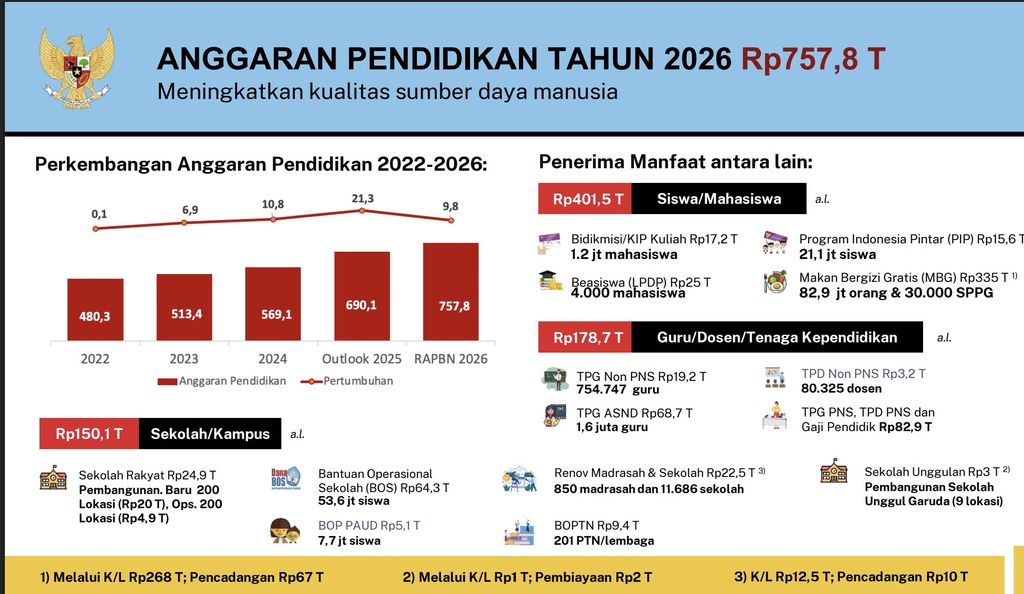

Bujet MBG Masuk Dana Pendidikan

Pendanaan program MBG berada tepat di titik krusial ini, dimasukkan dalam bagian keranjang 20% dari dana tahunan pendidikan rutin selama ini.

Di satu sisi, ia merupakan investasi sosial yang sangat strategis. Asupan gizi berkaitan langsung dengan kemampuan kognitif, kehadiran di sekolah, dan biaya kesehatan di masa depan.

Di sisi lain, ia menciptakan kewajiban fiskal permanen: pengadaan pangan, distribusi logistik, pengawasan kualitas, hingga koordinasi pusat-daerah, yang secara keseluruhan mengurangi rutinitas 20% alokasi dana pendidikan termasuk perguruan tinggi dan research and development (R&D)—mengorbankan kualitas laboratorium dan kesejahteraan para guru, dlsb.

Jika pendanaannya tidak stabil, dampaknya bisa berbalik arah. Sekolah menerima dukungan yang tidak konsisten. Pemerintah daerah terbebani biaya implementasi.

Program peningkatan mutu pendidikan—pelatihan guru, kurikulum, fasilitas sekolah—bisa tersisih.

Alih-alih memperkuat pendidikan, sistemnya justru terus melemahkan beban anggaran yang sudah memang salah kelola (baca alokasi) sebelumnya selama ini, terutama peruntukan lebih untuk pendidikan kedinasan.

Setiap kali prioritas nasional bergeser, program baru sering mendapat sorotan dan anggaran, sementara program lama seperti pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, dan reformasi kelembagaan perlahan terpinggirkan.

Padahal justru di situlah kinerja negara ditentukan dalam jangka panjang. Pertanyaan kuncinya bukan apakah program baru diperlukan. Bagaimana membiayainya tanpa merusak yang sudah ada?

Perlu Reformasi Penerimaan Negara

Sulit memang. Tetapi jawaban pertama ada pada reformasi penerimaan negara. Sistem pajak yang lebih progresif dan berlapis dapat memperluas ruang fiskal sekaligus membagi beban secara lebih adil.

Diversifikasi sumber pajak—berbasis pendapatan, konsumsi, dan aset—membuat pembiayaan program sosial seperti MBG tidak bergantung pada manuver anggaran tahunan yang penuh tarik-menarik politik.

Kedua, kualitas belanja harus diperbaiki. Dana yang tersangkut pada program tidak efektif perlu dialihkan.

Evaluasi berbasis kinerja, audit dampak, dan penganggaran berbasis hasil memungkinkan pemerintah memindahkan sumber daya dari kegiatan berdaya guna rendah ke sektor yang memberi manfaat jangka panjang—pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur.

Ketiga, kemitraan publik–swasta perlu dimanfaatkan secara cerdas, jumlah closing Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) masih jauh dari harapan.

Bukan untuk menyerahkan tanggung jawab negara, tetapi untuk memperkuat efisiensi, transparansi, dan pengawasan.

Dalam konteks MBG, misalnya, penguatan rantai pasok pangan, logistik distribusi, dan sistem monitoring bisa melibatkan sektor swasta tanpa mengurangi akuntabilitas publik, juga pedagang eceran sayuran di pasar tradisional.

Yang tak kalah penting adalah menjaga kontinuitas. Kebijakan baru harus ditanamkan di atas sistem yang sudah ada—bukan menggantikannya secara tiba-tiba.

Ketika anggaran dialihkan terlalu cepat, layanan operasional seperti sekolah, puskesmas, dan transportasi publik menjadi rapuh. Padahal layanan ini membutuhkan kepastian pembiayaan, sumber daya manusia (SDM) terlatih, dan perencanaan multi-tahun.

Ambisi Diimbangi Kedisiplinan

Kepemimpinan hari ini menuntut dua hal sekaligus: keberanian berambisi dan kedisiplinan menjaga yang sudah berjalan.

Negara harus memperkuat pertahanan, menjamin gizi anak, mendorong industri, dan membangun daya saing global—tetapi tanpa mengorbankan fondasi pelayanan publik.

MBG adalah contoh nyata ujian itu. Ia bukan sekadar program makan gratis, melainkan investasi jangka panjang pada kualitas manusia Indonesia.

Namun keberhasilannya bergantung pada integrasi dengan kebijakan pendidikan, kesehatan, tata kelola sekolah, dan sistem pangan lokal. Tanpa integrasi, ia berisiko menjadi program mahal yang berdiri sendiri, bukan transformasi sistemik.

Perlu piloting perlahan termasuk tracking digital rantai pasok dan transaksi untuk memastikan, ia bukan zero summed apalagi negative summed, bukankah digitalisasi sudah menjadi program andalan.

Terus, ambisi global Indonesia dan diplomasi luar negeri juga menambah tekanan. Peran geopolitik, industrialisasi, dan perlindungan sosial tidak bisa dibiayai secara simultan tanpa prioritas yang jelas.

Program harus disusun berurutan, tidak ditumpuk sekaligus—apalagi dadakan. Setiap ekspansi harus melalui evaluasi dampak yang ketat, di atas contigency yang sudah seharusnya ada.

Arah ke depan menuntut integrasi: reformasi penerimaan, penataan ulang belanja, dan kolaborasi pembiayaan harus berjalan bersama.

Program baru harus ditahapkan, bukan dikejar serentak. Dan keberlanjutan harus menjadi ukuran utama—bukan sekadar popularitas kebijakan.

Baca Juga: Smart City atau Smart Digital Project?

Narasi pembangunan juga perlu diubah. Kemajuan tidak diukur dari banyaknya program baru, tetapi dari kekuatan sistem yang bertahan: pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan yang merata, infrastruktur yang andal, dan institusi yang dipercaya.

Rencana nasional baru pasti menarik anggaran ke prioritas baru. Itu wajar. Yang menentukan masa depan bukan jumlah program, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan.

Indonesia kini berada di persimpangan. Jika disiplin fiskal dan urutan strategi dijaga, modernisasi bisa berjalan tanpa merusak fondasi.

Danantara harus duduk pada konsepsi awal ia didirikan-Sovereign Wealth Fund (SWF), bukan Foreign Wealth Funds bagi solusi kelola sampah nasional.

Jika tidak, yang terjadi hanyalah pergantian agenda—program baru tumbuh, sementara layanan dasar pelan-pelan melemah dan sektor informal semakin tertekan.

Seberapa mabok pun Menteri Keuangan, negara kuat bukan negara yang paling banyak belanja. Negara kuat adalah negara yang tahu kapan harus menambah, kapan harus menahan, dan kapan harus memilih.

Kalau perkara berantas korupsi, ibarat film India penonton akan cepat bosan kalau sajian adegan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan baju orange silih ganti begitu saja, tanpa menyentuh perbaikan mendasar pemicunya yakni: aktor dan lembaga-lembaga penegak hukum yang melakukan judicial crime and corruption di belakang layar.

Wallahu a’lam bisshawab.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.