Oleh Harun Al-Rasyid Lubis. Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB), alumni KRA 37 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), dan kini aktif di Infrastructure Partnership & Knowledge Center (IPKC).

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah resmi beroperasi sebagai kereta cepat pertama di Asia Tenggara sekaligus membuka babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia.

Namun, tidak sedikit pihak yang menentangnya. Alasannya antara lain, mulai dari menyoroti pembengkakan biaya, ketergantungan asing, dan minimnya transparansi.

Kritik ini penting, tetapi belum menggambarkan keseluruhan realitas.

Jika dilihat dari perspektif pembangunan jangka panjang, KCJB beserta rencana perpanjangannya ke Surabaya bukanlah proyek mercusuar semata, melainkan fondasi menuju transformasi logistik, ekonomi, dan teknologi nasional dalam jangka panjang.

Mengapa Pulau Jawa Butuh Kereta Cepat?

Tak seperti pulau lain, Pulau Jawa adalah pusat gravitasi ekonomi Indonesia. Dengan 57% populasi nasional dan 58% Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari sini, beban terhadap sistem transportasi sangat besar.

Kereta konvensional sudah tua dan lambat, sedangkan kemacetan jalan menimbulkan kerugian ekonomi yang luar biasa.

Grand Design Transportasi Rel Jawa 2045 menyebutkan beberapa alasan mengapa HSR (High-Speed Rail) adalah kebutuhan mendesak:

Mengurai Kemacetan Jakarta–Surabaya, salah satu koridor tersibuk di Asia Tenggara.

Memacu Pemerataan Ekonomi, dengan membuka konektivitas Bandung, Karawang, dan kawasan tengah Jawa.

Transisi ke Transportasi Rendah Emisi, di mana kereta cepat dapat mengalihkan 38% pengguna moda darat dan terutama beban angkutan udara jarak jauh, serta dalam jangka panjang kehadiran kereta cepat dapat menurunkan emisi karbon hingga 50%.

Baca Juga: Pendulum Militerisme, Demiliterisasi & Tantangan Tata Kelola di Indonesia

Setelah rampung pada akhir 2023, KCJB telah menghubungkan Jakarta dan Bandung dalam waktu 40 menit. Namun, fase operasional membawa tantangan baru, antara lain :

Pembayaran Utang dan Bunga : Dengan nilai investasi Rp 113,9 triliun dan 75% dibiayai pinjaman dari China Development Bank, KCIC kini harus memenuhi kewajiban finansial besar, termasuk komitmen konsumsi listrik minimum meski volume penumpang belum optimal.

Pendapatan Belum Stabil : Masa awal operasional belum menghasilkan penerimaan yang cukup untuk menutup biaya operasional dan keuangan.

Rencana Ekspansi: Jakarta atau Bandung ke Surabaya?

Tiga jam atau cukup lima jam dari Jakarta ke Surabaya, membuka opsi HST (High speed) train atau MST (medium speed train).

Kajian jalur baru MST (150 kilometer per jam/kpj) atau pun peningkatan kecepatan rencana track eksisting menjadi 160 kpj sudah pun menumpuk studinya, hingga kini belum ada kemajuan yang pasti.

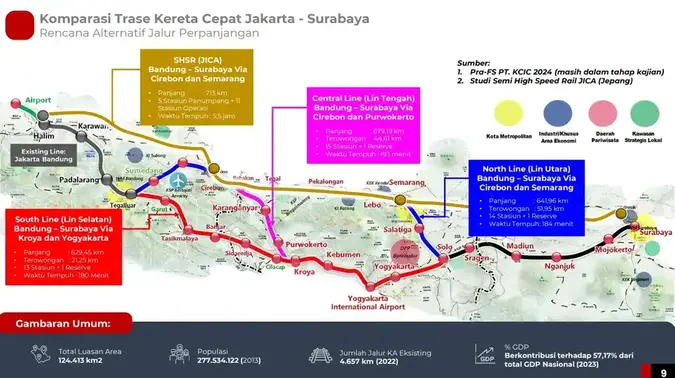

Dalam rencana perpanjangan HST ( > 250 kpj) ke Surabaya, pemerintah dan publik menghadapi pilihan strategis :

Opsi A: Melanjutkan Jalur dari Bandung ke Surabaya

• Pro: Meneruskan infrastruktur KCJB yang sudah ada.

• Kontra: Medan berat (pegunungan), pembebasan lahan mahal, dan risiko teknis tinggi, lewat Selatan, atau lewat Utara mengikuti trase tol ke bandara Kertajati dan terrain datar Pantura hingga Surabaya.

Opsi B: Membuka Jalur Utara Jakarta (Bandara Soetta) , Cirebon–Semarang–Surabaya

• Pro: Melintasi kota besar, topografi datar, efisiensi biaya dan waktu.

• Kontra: Harus mulai dari nol, KCJB jadi kurang optimal atau bisa berperan sebagai feeder.

Opsi C: Model Hibrid via Hub di Yogyakarta atau Solo

• Pro: Menghubungkan koridor barat–tengah–timur, mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa bagian tengah.

Kajian Grand Design Rel Pulau Jawa 2045 sendiri menyarankan pendekatan multi-koridor sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif.

Kontroversi Pembiayaan: Antara Realita dan Janji Awal

Perubahan pendanaan dari murni swasta menjadi sebagian APBN melalui Perpres 93/2021 menimbulkan pertanyaan serius. Namun, realitas di lapangan mengharuskan fleksibilitas:

Disrupsi Pandemi dan Inflasi Biaya Konstruksi

Kesulitan Pembebasan Lahan di Wilayah Padat dan biayanya menjadi beban korporat (berbeda kebijakan dengan jalan tol ).

Keterbatasan Kapasitas Pembiayaan Dalam Negeri

Walaupun pinjaman dari Tiongkok menawarkan bunga rendah (2%), keterbukaan kontrak dan perlindungan hukum nasional harus dijaga. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan beberapa hal antara lain :

Mempublikasikan isi kontrak melalui DPR.

Memastikan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Indonesia.

Melakukan analisis kelayakan utang secara berkala (estimated investment rate of return/EIRR proyek: 13,07%).

Kekhawatiran akan dominasi asing bukan isapan jempol. Meski Indonesia memegang 60% saham KCIC, banyak posisi teknis kunci dipegang oleh pihak Tiongkok. Berikut beberapa alternatif solusinya:

Alih Teknologi Wajib: Pendirian pusat R&D bersama, pembukaan pabrik komponen di Indonesia, dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Lokal: Dari 40.000 tenaga kerja proyek, hanya 2.400 adalah warga lokal. Ke depan, perlu kuota wajib pekerja Indonesia dalam kontrak.

Manfaat Ekonomi: Lebih dari Sekadar Moda Transportasi

• Efek Multiplikatif terhadap PDB: Setiap 1% peningkatan belanja infrastruktur dapat mendorong PDB 0,07–0,44%.

• Efisiensi Logistik: Biaya logistik Indonesia (23,5% dari PDB) jauh lebih tinggi dibanding Vietnam (14%).

• Pengembangan Wilayah: transit oriented development (TOD) di Karawang, Gedebage, dan Padalarang mampu menjadi pusat ekonomi baru. Juga TOD lainnya termasuk membangun kota baru bila kereta cepat berlanjut hingga Surabaya.

Untuk memastikan proyek HSR (High-Speed Rail) menjadi fondasi kemajuan nasional dan bukan beban fiskal jangka panjang, berikut ini beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan:

Studi Jalur Alternatif: Evaluasi terbuka dan independen antara rute Bandung ke selatan atau ke utara vs. KCJB menjadi feeder jalur baru penuh lewat utara dari Jakarta (Bandara Soetta) menuju Surabaya.

Bentuk Otorita KA Cepat: Lembaga independen dengan wewenang penuh dan akses audit DPR.

Renegosiasi Manajemen: Atur ulang kendali teknis dan kuota tenaga kerja lokal.

APBN Bersyarat: Dana negara hanya dikucurkan bila standar transparansi terpenuhi.

Integrasi Rencana Induk: Setiap perluasan HSR harus terhubung dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Keterlibatan Pemda dan Masyarakat: Rancang TOD dengan partisipasi publik, bukan hanya pengembang swasta.

Kompetisi pengembang multi dan manca negara (market entry) harus dibuka lebar, karena jalur HST baru selain KCJB, seyogyanya masih terbuka aksesnya bagi entitas manapun (open access).

Melanjutkan ke Surabaya, Risiko atau Momentum Bangkit ?

Apakah melanjutkan kereta cepat ke Surabaya adalah keputusan nekat atau visioner? Jawabannya tergantung bagaimana pemerintah dan publik menata ulang arah kebijakan proyek ini.

Ya, biaya membengkak. Ya, ketergantungan asing nyata. Tapi mengabaikan potensi transformasi ekonomi, efisiensi logistik, dan lompatan teknologi juga sebuah kemunduran.

Shinkansen Jepang awalnya diejek sebagai proyek publik yang boros. Kini, menjadi mesin ekonomi bernilai US$30 miliar per tahun.

Indonesia bisa meniru, jika mampu menjadikan proyek ini sebagai kendaraan alih teknologi, pembangunan wilayah, dan bukti konsolidasi kemampuan nasional.

Spirit yang sama sudah di lewati China dan berhasil ketika meniru atau mencuri teknologi kereta cepat terutama dari Eropa dan Jepang beberapa dekade lalu. Bedanya disana ada PKC dan polit biro serta upaya berantas korupsi yang sangat tegas.

Jangan biarkan proyek ini berakhir sebagai utopia setengah jalan, hanya sampai Bandung.

Jika dilanjutkan dengan benar sampai Surabaya, sesuai Ripnas, multi koridor kereta api dan multi moda Pulau Jawa , inilah warisan infrastruktur kita untuk generasi berikutnya.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.