Oleh Lukas Luwarso. Wartawan senior peraih Hubert H. Humphrey Fellowship Program. Pernah menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dan kini menjadi pemimpin redaksi di Garda Berita Nasional.

Setiap kali demonstrasi masif terjadi, selalu muncul analisis "pakar intelijen" yang serta-merta menyebut "ada yang menunggangi."

Dan tuduhan serampangan, produk letih pikiran otoriter dan kebloonan, itu selalu ditujukan pada pihak asing atau sosok elit politik tertentu.

Unjuk rasa 28 Agustus, kemuakan kumulatif rakyat pada perilaku elit politik di DPR, kepolisian, dan pemerintahan, juga dituding ditunggangi.

Menisbikan bahwa kesusahan hidup, putusnya harapan rakyat, adalah daya penggerak utama. Dan kemarahan kolektif pada perilaku koruptif-manipulatif-hedonis elit politik, adalah energi untuk demonstrasi.

Adegan kontras pada demonstrasi Senin, 25 September 2025. Di jalanan kawasan Gedung DPR para pemuda berunjuk rasa, bentrok dengan polisi, water canon dan gas air mata digunakan untuk menghalau mereka.

Pada saat yang sama, di Istana Negara, elit politik menggelar acara pemberian gelar kehormatan pada figur-figur yang dipertanyakan kelayakannya.

Menjelang Hari Kemerdekaan, viral video anggota DPR riang berjoget usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo.

Mereka berjoget karena hidupnya makin senang, mendapat tambahan tunjangan rumah 50 juta dan kenaikan sejumlah fasilitas lainnya, sehingga total pendapatan per bulan mencapai Rp230 juta, tanpa dipotong pajak.

Demonstrasi Pati Menjadi Awalan

Beberapa hari sebelumnya, 13 Agustus, publik dikagetkan dengan demonstrasi warga Pati menentang arogansi bupati. Rakyat Pati menolak kenaikan pajak 250% yang akan semakin mencekik hidupnya yang sudah susah.

Obral tunjangan dan fasilitas untuk menyenangkan anggota DPR dan para pejabat, kontras dengan susahnya situasi keuangan negara yang defisit, tidak mampu menggaji guru yang cuma ratusan ribu.

Kemudian muncul pula info menggelikan, Danantara akan mengirim ratusan direksi BUMN untuk mengikuti kemping pelatihan di Swiss, berbiaya mahal, agar direksi yang tidak kompeten bisa liburan dibiayai negara.

Ini soal kesenjangan kehidupan antara kaum elit dan kaum sulit.

Kontras hidup susah rakyat dengan hidup senang para "wakil rakyat" dan pejabat mengingatkan situasi menjelang revolusi Perancis (1789), Russia (1917), Sri Lanka (2022) dan Bangladesh (2024). Juga situasi Indonesia saat gerakan reformasi 1989.

"Momentum sejarah" akibat situasi kontras susah vs senang sesama-bangsa-beda-nasib, kaum elit vs kaum sulit, sedang menggumpal di Indonesia.

Jika elit kekuasaan lupa diri asyik dengan kesenangannya, tidak punya sensitivitas untuk merasakan kesusahan rakyat kebanyakan, maka cuma soal waktu dan butuh pemicu.

Kesenangan mereka akan menjadi kesusahan kolektif.

Apa yang Menggerakkan?

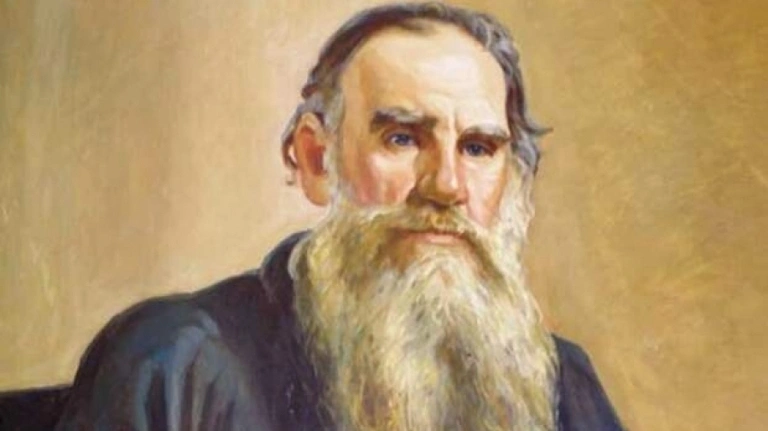

Novel War and Peace (1867) Leo Tolstoy menorehkan refleksi filosofis tentang sejarah, kekuasaan, dan kehendak manusia.

Berlatar invasi Napoleon Bonaparte ke Rusia pada 1805-1812, novel ini mengisahkan hidup kaum bangsawan yang berjumpalitan akibat perang.

Tolstoy bertanya, kekuatan apa yang menggerakkan satu bangsa? Apakah sejarah digerakkan adalah tokoh-tokoh besar? Atau para tokoh itu sekedar "alat" dari kekuatan kolektif yang lebih besar, kehendak jutaan rakyat?

Sejarah sering ditulis dengan menyederhanakan kompleksitas persoalan dalam narasi perspektif sejumlah tokoh, sebagai story-telling.

Tolstoy meyakini jalan satu bangsa tidak digerakkan oleh segelintir elit, tapi dari akumulasi aspirasi hidup rakyat yang sulit. Ia menolak narasi simplistik yang melihat sejarah sebagai kisah hidup para tokoh.

Apa sebenarnya kekuatan yang menggerakkan sejarah yang tak terlihat.

Bagi Hegel kekuatan penggerak itu adalah "roh absolut," bagi Mark adalah "materialisme dialektika", pertentangan kelas, sebagai semacam "hukum alam" yang mengatur gerak bangsa.

Indonesia cenderung terobsesi pada narasi figur: Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, SBY, Jokowi, kini Prabowo, sebagai kisah orang-orang besar (great man stories).

Sejarah bukan digerakkan oleh mereka, sebaliknya mereka tergerak oleh arus sejarah kehendak jutaan rakyat. Namun ada kalanya kehendak itu dimanipulasi.

Kekuatan dari Kesadaran Kolektif Rakyat

Kekuatan sejati bangsa bukan pada siapa presidennya, tapi pada kesadaran kolektif rakyatnya.

Kekuatan sejati bangsa bukan pada siapa presidennya, tapi pada kesadaran kolektif rakyatnya.

Lazimnya rakyat selalu bersikap submisif dan patuh, sejauh hidupnya tidak terlamput sulit dalam tekanan. Ibarat lempengan tektonik, kemarahan rakyat terpicu oleh berbagai gesekan, himpitan dan tekanan hidup.

Kebijakan dan aturan yang tidak sensitif pada kondisi sosial, berbagai pajak, pungutan, biaya yang terus naik, berbanding terbalik dengan sulitnya mendapat pekerjaan dan penghasilan.

Diperburuk tingkah arogan politikus dan pejabat yang hidup bergelimang kesenangan dari kesulitan rakyat. Kemuakan terpendam rakyat pada perilaku elit politik dan polisi berakumulasi menjadi gempa tektonik.

Demonstrasi yang diwarnai kekerasan seperti pada 13 Agustus di Pati, serta 23 dan 28 Agustus di Jakarta, telah mengguncang Indonesia. Gempa ini, jika tidak dimitigasi dengan tepat, bakal menyebar dan membakar Indonesia.

Baca Juga: Eskalasi Demo: Komunikasi Miskin Empati, Tak Responsif, Omdo soal Dalang

Jadi siapa yang menunggangi demonstrasi aspirasi rakyat?

Mereka adalah kaum senang, elit politik yang berbagi rangkap jabatan, menaikkan penghasilan dan tunjangan diri, anggota DPR yang berjoget riang saat sidang, Geng Solo yang ingin terus berkuasa, polisi cum parcok yang menjadi centeng bisnis kekuasaan.

Mereka yang merepresi dan melindas hidup rakyat menjadi semakin sulit.

Seperti kata meme yang beredar viral di media sosial, "Nasib rakyat Indonesia: dipajakin Sri Mulyani, dijogetin Eko Kuya, ditololin Syahroni, dilindas polisi."

Rakyat sedang bergerak melawan politik elit, untuk mengubah nasibnya yang makin sulit.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.