Oleh Harun Al-Rasyid Lubis. Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB), Chairman Infrastructure Partnership & Knowledge Center (IPKC)

Selama lebih dari tiga dekade, Indonesia telah mengadopsi skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur.

Premisnya sederhana: menghadirkan modal dan keahlian swasta untuk membangun jalan, pembangkit listrik, sistem air, dan fasilitas publik—tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Namun, terlepas dari dorongan kebijakan, reformasi institusional, dan berbagai proyek percontohan selama bertahun-tahun, hasil yang terlihat masih sangat minim, termasuk walaupun sudah ada kantor bersama KPBU lintas - institusi dan lembaga penjamin.

Proyek seringkali tertunda, karena harus melewati prosedur dukungan anggaran pemerintah, atau terjebak dalam ketidakpastian hukum dan prosedur jaminan. Kesepakatan yang bankable langka. Mekanisme pembagian risiko belum matang termasuk tidak tembus persyaratan test affordability dari sisi publik, pengguna dan atau pengembang.

Dan, meskipun negara terus mengusung KPBU sebagai bagian kunci dari strategi pembangunan, dari daftar proyek yang ada hasilnya tetap minim, lambat, dan mahal, akhirnya closing yang dinanti pun tak tercapai.

Lalu, apa yang salah? Mengapa setelah lebih dari 30 tahun mencoba, Indonesia masih gagal memaksimalkan potensi sejati dari KPBU?

Secara global, KPBU dibenarkan bukan hanya karena kemampuannya mengalihkan beban anggaran negara, tetapi karena janjinya akan value for money (VfM).

Artinya, penyediaan infrastruktur publik yang biayanya tidak hanya lebih murah dalam jangka panjang, tetapi juga berkualitas lebih tinggi, lebih cepat dibangun, dan lebih efisien dioperasikan.

Faktor Utama Mewujudkan VfM

Menurut standar internasional, sebagaimana hasil riset "Developing a Standardized Assessment for PPP Infrastructure Project (Lubis & Majid, 2013)" dan perumusan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), ada empat faktor utama untuk mewujudkan VfM dalam kemitraan infrastruktur:

Biaya Modal Lebih Rendah—Efisiensi Jadi Tantangan

Rencana Indonesia menjadi anggota baru dalam New Development Bank (NDB) memberikan akses ke pembiayaan jangka panjang berbiaya rendah.

Ini peluang besar. Peringkat kredit kuat NDB dan skema pinjaman konsesional dapat mengurangi total biaya proyek infrastruktur, sehingga membuatnya lebih layak secara finansial.

Namun, biaya dana yang lebih murah bukanlah solusi tunggal. Itu hanya bermanfaat jika uang digunakan secara efisien—untuk proyek yang dipersiapkan dengan baik, secara teknis kuat, dan dengan struktur risiko yang tepat.

Dalam kasus Indonesia, tantangannya bukan hanya soal modal—tetapi pengelolaan. Banyak proyek yang belum memiliki studi kelayakan memadai, izin lingkungan, atau kepastian hukum. Artinya, bahkan dana murah pun bisa menjadi sia-sia.

Pembagian Risiko—Tidak Selaras dalam Praktik

KPBU menjanjikan hasil lebih baik dengan mengalihkan risiko tertentu—seperti keterlambatan konstruksi, pembengkakan biaya, atau kegagalan operasional—dari sektor publik ke sektor swasta.

Secara teori, ini masuk akal. Tapi dalam praktik, Indonesia masih kesulitan mendefinisikan, mengalokasikan, dan menghitung harga risiko secara efektif.

Sebagian besar proyek KPBU bergantung pada template generik yang tidak membahas risiko spesifik setiap proyek. Risiko tersebut akhirnya tetap ditanggung negara melalui jaminan informal, intervensi politik, atau lemahnya penegakan kontrak.

Tanpa valuasi risiko yang benar, pemerintah justru menanggung beban yang seharusnya dialihkan.

Ini bukan hanya masalah teoritis. Di berbagai negara—dari jalan tol bandara Korea hingga proyek terowongan Sydney—kita telah melihat bagaimana pembagian risiko yang buruk bisa menyebabkan kerugian publik besar.

Indonesia menghadapi risiko yang sama jika tidak segera membangun kapasitas teknis untuk mengelola risiko secara disiplin dan transparan.

Efisiensi dan Akuntabilitas—Masih Lemah

Pelibatan sektor swasta seharusnya menghadirkan disiplin, kecepatan, dan peningkatan kinerja.

Tapi hal itu hanya bisa tercapai jika didukung kontrak yang kuat, indikator kinerja yang jelas (KPI), dan pengawasan publik yang aktif—tiga hal yang masih belum konsisten di Indonesia.

Banyak instansi pemerintah kekurangan staf, alat, atau kewenangan untuk mengelola kontrak KPBU jangka panjang yang kompleks. Pemantauan kinerja lemah. Penegakan aturan tak konsisten. Koordinasi antar-lembaga kerap terpecah-pecah.

Akibatnya, efisiensi yang dijanjikan jarang terwujud. KPBU hanya menjadi model pengadaan lain tanpa perbaikan nyata dalam biaya, waktu, atau kualitas.

Inovasi dan Keahlian—Potensi yang Belum Digali

KPBU sering dijustifikasi atas dasar kemampuan inovasi sektor swasta. Tapi inovasi hanya akan berarti jika sistem pemerintah dirancang untuk mengenali dan menghargainya.

Di Indonesia, spesifikasi proyek cenderung kaku, proses pengadaan hanya fokus pada harga terendah, dan tim penilai pemerintah seringkali tidak memiliki kapasitas untuk mengevaluasi pendekatan inovatif.

Hal ini membuat pelaku terbaik enggan ikut serta dan membatasi ruang kreativitas.

Akibatnya, Indonesia jarang mendapatkan nilai penuh dari apa yang sebenarnya bisa ditawarkan sektor swasta—khususnya di sektor energi, infrastruktur digital, dan transportasi, di mana inovasi desain dan pelaksanaan bisa memberikan efisiensi dan dampak nyata.

Belajar dari Inggris dan Kanada

Kesulitan Indonesia bukan hal yang unik—tapi negara lain telah menunjukkan bagaimana KPBU bisa dijalankan dengan benar.

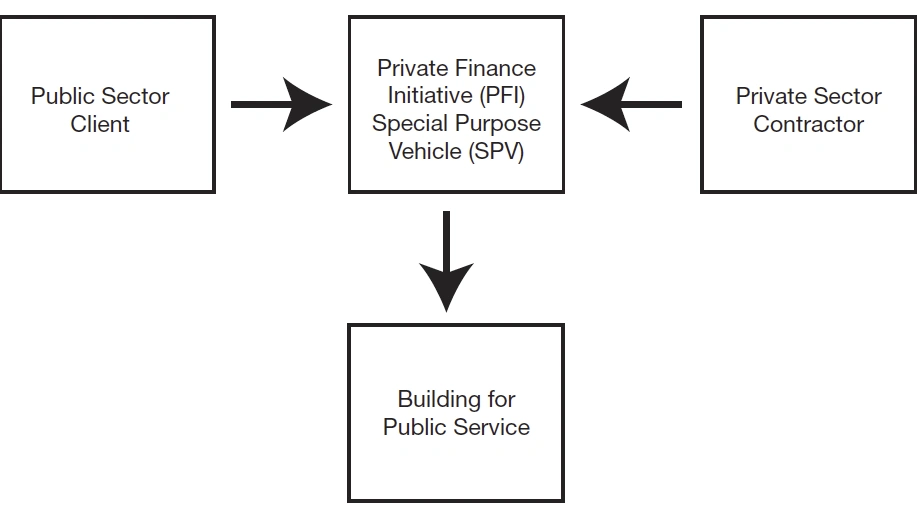

Inggris, pelopor KPBU melalui skema Private Finance Initiative (PFI), sempat melakukan kesalahan awal. Kontrak jangka panjang yang buruk menyebabkan hasil yang kurang optimal.

Namun seiring waktu, Inggris mengembangkan metode ketat: kontrak standar, analisis biaya siklus hidup, pembanding sektor publik (PSC), dan penilaian VfM yang transparan.

Meski akhirnya menghentikan PFI, evolusi ini memberikan pelajaran penting soal tata kelola KPBU yang baik.

Kanada bahkan lebih sistematis. Provinsi seperti Ontario dan British Columbia membentuk lembaga seperti Infrastructure Ontario yang menetapkan proses evaluasi yang detail, transparan, dan akuntabel.

Setiap proyek dinilai secara ketat di semua tahap, dengan garis akuntabilitas jelas, kontrak berbasis kinerja, dan mekanisme transfer risiko yang kuat.

Hasilnya? Proyek KPBU di Kanada nyaris selalu selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, dengan dukungan publik yang tinggi.

Kedua negara menunjukkan bahwa KPBU bukan jalan pintas. Ia adalah model pelaksanaan jangka panjang yang kompleks, yang hanya bisa berhasil jika didukung institusi publik yang kuat, standar yang jelas, dan sumber daya manusia yang kompeten.

Baca juga: Gelagat Reklamasi di Balik Misteri Pagar Laut Perairan Tangerang

Indonesia, sayangnya, masih jauh dari praktik terbaik internasional. Tata kelola KPBU masih tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Kapasitas institusional tidak merata. Penilaian risiko lemah. Persiapan proyek minim pendanaan.

Dan, evaluasi VfM yang terstandarisasi—seperti yang dipersyaratkan OECD atau Bank Dunia—belum dijalankan secara konsisten.

Studi Lubis dan Majid (2013) dengan jelas menunjukkan bahwa banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, masih memilih KPBU berdasarkan biaya awal, bukan nilai penuh sepanjang siklus proyek (whole life cycle cost) dan atau kewajaran penghematan ataupun return yang disesuaikan dengan risiko (return - risk ratio).

Proyek KPBU di Indonesia justru memberikan nilai lebih rendah dibanding pengadaan konvensional—meski lebih kompleks dan mahal karena tak ada pembanding sektor publik (public sector comparator/PSC).

Selain itu, model alokasi risikonya juga lemah dan pengujian keterjangkauan terhitung minim.

Bahkan dengan dukungan internasional dari NDB atau Bank Dunia, Indonesia tetap perlu kerja keras membangun institusi yang mampu mengelola dan mengawasi KPBU secara profesional.

Langkah ke Depan

Agar Indonesia dapat memperoleh manfaat penuh dari KPBU, strategi ke depan harus beralih dari sekadar mendorong proyek menjadi membangun sistem. Itu berarti:

Menstandarkan penilaian VfM di seluruh sektor dan proyek—berbasis biaya siklus hidup, kualitas layanan, dan hasil yang disesuaikan dengan risiko.

Memperkuat kapasitas persiapan proyek, terutama pada studi kelayakan awal dan analisis risiko.

Mengembangkan kerangka tata kelola KPBU nasional yang selaras dengan standar OECD dan praktik global terbaik.

Berinvestasi dalam kapasitas institusional—dari petugas pengadaan hingga manajer kontrak—agar pemerintah mampu mengawasi mitra swasta secara efektif.

Menggunakan pembiayaan dari NDB secara strategis, hanya untuk proyek-proyek berkualitas dan telah dinilai secara menyeluruh.

Tiga dekade pengalaman KPBU seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa kita bisa lebih baik. Tapi belum terlambat.

Dengan reformasi yang tepat, Indonesia masih bisa menjadikan KPBU sebagai alat pembangunan yang benar-benar berdampak—bukan hanya membangun proyek, tapi membangun proyek yang tepat, berkualitas, dan bermanfaat bagi publik.

Negara kini menghadapi pilihan: terus menjadikan KPBU sebagai solusi darurat fiskal—atau mengelolanya sebagai kemitraan strategis yang digerakkan oleh kinerja. Hanya pilihan kedua yang akan menghasilkan infrastruktur yang nyata, bernilai, dan berkelanjutan.

Masalah KPBU Indonesia bukan semata soal kapasitas—tapi soal komitmen terhadap standar internasional.

Sampai tata kelola infrastruktur, persiapan proyek, dan prosedur evaluasi diperbaiki sesuai norma global, janji besar hanya akan menghasilkan output yang tetap kecil.***

Untuk menikmati berita peristiwa di seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.