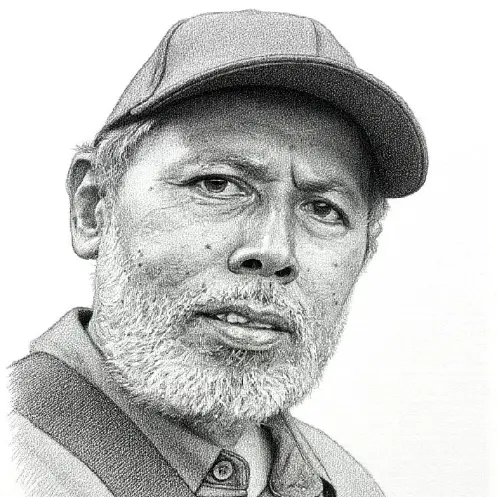

Oleh Muhamad Akbar, pemerhati transportasi.

Pagi itu, seorang sopir angkot di Cipanas hanya bisa memarkir kendaraannya di pinggir jalan.

Bukan karena penumpang sepi, melainkan karena larangan beroperasi sudah diberlakukan. Di saat bersamaan, arus mobil pribadi dari luar kawasan terus mengalir menuju Puncak, nyaris tanpa jeda.

Setiap musim liburan Natal dan Tahun Baru, kawasan Puncak kembali menghadapi pola kemacetan yang nyaris serupa. Antrean kendaraan mengular di sepanjang ruas utama, laju lalu lintas tersendat berjam-jam.

Jalan tak pernah bertambah lebar, sementara jumlah kendaraan terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, kebijakan lalu lintas kerap lahir sebagai reaksi cepat, bukan hasil perencanaan yang matang.

Tahun ini pun tak berbeda.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengambil langkah pengaturan lalu lintas dengan menghentikan sementara operasional ratusan angkutan kota (angkot) di jalur Puncak—dari Bogor hingga Cipanas—pada hari-hari puncak liburan.

Dari logika birokrasi, kebijakan ini memang tampak rapi. Sasarannya jelas, waktunya terbatas, wilayah penerapannya spesifik. Angkot memiliki trayek, pengemudi terdata, dan kompensasi tunai disiapkan.

Dalam situasi darurat musiman, langkah yang cepat dan terukur seperti ini wajar terlihat meyakinkan.

Namun transportasi bukan sekadar urusan birokrasi. Ia adalah sebuah sistem—dan sistem menuntut ketepatan membaca akar persoalan, bukan hanya kelancaran mengeksekusi aturan.

Angkot Dihentikan, Mobil Pribadi Tetap Melaju

Kemacetan di Puncak tidak bisa dipersempit menjadi persoalan angkot semata. Memang, praktik ngetem dan berhenti sembarang tempat kerap menggerus lebar efektif jalan.

Kemacetan di Puncak tidak bisa dipersempit menjadi persoalan angkot semata. Memang, praktik ngetem dan berhenti sembarang tempat kerap menggerus lebar efektif jalan.

Namun nyatanya, tekanan terbesar kawasan ini sejak lama datang dari arus kendaraan pribadi yang masuk hampir bersamaan dari luar wilayah.

Mobil pribadi—termasuk jenis SUV (sport utility vehicle), MPV (multi purpose vehicle), serta HiAce/Elf—dan sepeda motor memenuhi ruas jalan yang sejak awal tak pernah dirancang untuk menampung volume sebesar itu.

Sementara, angkot bergerak secara lokal, dengan kecepatan rendah, menjalankan fungsi sehari-hari sebagai pengangkut warga sekitar, pekerja pariwisata, dan wisatawan yang datang tanpa kendaraan sendiri.

Ketika angkot dilarang beroperasi, yang terjadi bukanlah pengurangan lalu lintas secara nyata, melainkan pembatasan mobilitas kelompok tertentu.

Pengguna angkot pada dasarnya adalah captive market—mereka menggunakan angkutan umum bukan karena pilihan, melainkan karena tidak memiliki kendaraan pribadi.

Di dalamnya ada warga lokal dan pekerja harian yang menggantungkan mobilitasnya pada transportasi yang murah, mudah dijangkau, dan tersedia setiap hari.

Sementara itu, kendaraan pribadi dari luar kawasan—yang sejak awal menjadi penyumbang terbesar kepadatan—tetap bergerak leluasa dan mendominasi ruang jalan.

Di sinilah keberpihakan kebijakan transportasi kawasan Puncak dapat dibaca dengan jernih: mobilitas warga dan pekerja yang bergantung pada angkutan umum dibatasi, sementara arus kendaraan pribadi nyaris tak tersentuh oleh pengendalian sepadan.

Dampak Ekonomi Rakyat di Balik Larangan Angkot

Dari sisi sosial-ekonomi, dampak kebijakan ini meluas ke luar tubuh angkot itu sendiri.

Di balik ratusan armada yang berhenti beroperasi, denyut ekonomi harian ikut melambat—terutama di pasar-pasar tradisional dan permukiman di sepanjang jalur angkot.

Pasar menjadi simpul penting, karena penjual, pembeli, hingga distribusi barang skala kecil sama-sama bergantung pada angkutan umum untuk menopang aktivitas jual-beli sehari-hari.

Imbasnya terasa langsung pada pekerja informal dan usaha jasa lokal.

Karyawan hotel kecil dan losmen, buruh bongkar muat pasar, hingga usaha skala rumahan seperti warung makan kampung, jasa laundry, dan bengkel kecil kehilangan sebagian akses pelanggan dan pasokan tenaga kerja.

Padahal, bagi kelompok ini, musim puncak wisata bukan sekadar keramaian, melainkan penopang utama penghasilan tahunan.

Kompensasi tunai mungkin meredam gejolak awal, tetapi sulit menggantikan peluang ekonomi yang hilang pada periode yang selama ini menjadi sandaran banyak keluarga.

Ada dimensi lain yang kerap luput dalam kebijakan jangka pendek: keselamatan lalu lintas. Hubungan antara kepadatan lalu lintas dan risiko kecelakaan tidak sesederhana yang kerap dibayangkan.

Jalan yang lebih lengang memang sering mendorong kecepatan lebih tinggi, dan di situlah potensi kecelakaan berat meningkat.

Namun lonjakan kendaraan pribadi juga menghadirkan kepadatan yang tidak tertib—ditandai dengan manuver saling memotong, pengereman mendadak, jarak antar-kendaraan yang rapat, serta konflik antara mobil dan sepeda motor.

Situasi semacam ini meningkatkan risiko tabrakan beruntun dan kecelakaan ringan yang kerap luput dari perhatian.

Pada akhirnya, keselamatan lalu lintas tidak ditentukan oleh macet atau tidak macet, melainkan oleh bagaimana arus kendaraan dikendalikan, kecepatan diatur, dan ruang jalan dikelola secara disiplin.

Dari Objek yang Dipersalahkan Menjadi Bagian dari Solusi

Persoalan angkot yang kerap disorot—seperti kebiasaan berhenti lama atau menaikkan penumpang di sembarang tempat—sebenarnya bukan pokok persoalan.

Ia lebih tepat dibaca sebagai akibat dari sistem yang belum tertata. Selama prasarana dan pengaturan dasar tidak disiapkan dengan baik, perilaku semacam itu akan terus berulang.

Karena itu, solusi jangka pendek perlu diarahkan pada penataan yang konkret.

Misalnya menyediakan pangkalan resmi angkot yang tak mengganggu arus lalu lintas, membangun halte sederhana di lokasi strategis, mengatur jam keberangkatan dan frekuensi layanan pada masa puncak, serta menertibkan praktik setop di badan jalan.

Dengan pengaturan semacam ini, ruang jalan tetap berfungsi, sementara mobilitas warga tidak harus dikorbankan.

Namun penataan fisik dan pengaturan operasional saja tidak cukup jika akar persoalannya dibiarkan. Kebiasaan ngetem lama dan ngebut mengejar penumpang bukan semata soal disiplin di jalan. Ia adalah konsekuensi dari sistem setoran yang menekan.

Selama penghasilan sopir sepenuhnya bergantung pada jumlah penumpang yang didapat, pola perilaku semacam ini akan terus berulang—seketat apa pun penertiban dilakukan.

Baca Juga: Mengatasi Trauma Berulang di Kawasan Puncak

Karena itu, pada jangka menengah, Kawasan Puncak membutuhkan perubahan manajemen angkutan yang lebih mendasar.

Pemerintah daerah dapat mulai mengadopsi pendekatan seperti JakLingko di Jakarta, di mana sopir digaji secara tetap dan pemilik angkot dikontrak sebagai penyedia layanan.

Dengan pola ini, angkutan umum diperlakukan sebagai layanan publik, bukan lagi sekadar usaha bertahan hidup di jalan.

Dengan skema ini, dorongan utama pengemudi bergeser—dari mengejar setoran harian menjadi menjalankan layanan secara tertib dan aman.

Tanpa reformasi semacam ini, larangan angkot hanya akan menjadi cerminan bahwa sistem transportasi belum dibangun dengan benar. Padahal, yang dibutuhkan Puncak bukanlah dikotomi yang menyesatkan antara melarang atau membiarkan.

Yang diperlukan adalah keberanian untuk menata dan mengelola. Di situlah pekerjaan rumah sesungguhnya berada: mengubah angkot dari persoalan yang terus disalahkan menjadi bagian dari solusi yang dirancang dan dijalankan secara sadar.

Keberanian Mengatur Kendaraan Pribadi

Lebih dari itu, Puncak membutuhkan pendekatan yang lebih berani dan menyeluruh. Jika penataan angkutan umum sudah ditempatkan sebagai bagian dari solusi, prasyarat berikutnya adalah keberanian mengendalikan kendaraan pribadi.

Lebih dari itu, Puncak membutuhkan pendekatan yang lebih berani dan menyeluruh. Jika penataan angkutan umum sudah ditempatkan sebagai bagian dari solusi, prasyarat berikutnya adalah keberanian mengendalikan kendaraan pribadi.

Selama ini, pengendalian kendaraan pribadi memang dilakukan melalui berbagai skema operasional—seperti buka-tutup jalur atau contraflow.

Namun langkah-langkah tersebut lebih berfungsi mengatur arus ketika kemacetan sudah terjadi dan sifatnya temporer. Padahal, tantangan utamanya justru terletak pada lonjakan kendaraan yang masuk hampir bersamaan.

Karena itu, arah kebijakan perlu diperluas: pengaturan waktu kedatangan kendaraan pada jam-jam puncak, pengendalian jumlah kendaraan di kawasan inti, penyediaan kantong parkir di luar kawasan dengan skema park and ride, serta layanan angkutan massal sementara yang terorganisir selama masa liburan.

Tanpa keberanian menempatkan kendaraan pribadi dalam kerangka pengendalian yang adil, kebijakan apa pun akan selalu terasa timpang.

Risiko terbesarnya bukan sekadar kegagalan mengurai kemacetan musiman, melainkan terbentuknya preseden yang keliru—seolah-olah angkutan umumlah sumber persoalan, sementara dominasi kendaraan pribadi terus dibiarkan.

Jika cara pandang semacam ini berlanjut, transportasi publik akan makin kehilangan legitimasi sosialnya.

Hanya dengan keberanian menata sistem secara utuh itulah Puncak tak lagi sekadar menjadi cerita tentang kemacetan tahunan, melainkan tentang tata kelola transportasi yang berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance.